Este artículo analiza sucesos históricos delicados de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo actos de tortura y ejecuciones en campos de concentración nazis.

El contenido se presenta únicamente con fines educativos, para fomentar la comprensión del pasado y promover la reflexión sobre cómo las sociedades pueden prevenir tragedias similares en el futuro. No respalda ni glorifica ninguna forma de violencia o extremismo.

El método de ejecución mediante inyecciones letales de fenol directamente en el corazón, conocido como la “aguja de la muerte”, se convirtió en una de las técnicas de exterminio más brutales y eficientes empleadas por los médicos de las SS en Auschwitz.

Utilizado para eliminar a miles de prisioneros considerados no aptos, enfermos o debilitados, este procedimiento transformó la supuesta atención médica en una sentencia de muerte inmediata.

Introducido en 1941 como extensión del programa de eutanasia nazi, inicialmente dirigido a personas con discapacidades en Alemania, el método se adaptó rápidamente a los campos de concentración para “liberar camas” y acabar con vidas consideradas “improductivas” según la ideología racial del régimen.

Los prisioneros temían los bloques hospitalarios más que cualquier otro lugar del campo. En Auschwitz I, el Bloque 20 era especialmente infame: ingresar allí significaba, en muchos casos, no recibir tratamiento alguno, sino una inyección mortal.

La crueldad de esta práctica radicaba no solo en su letalidad casi instantánea, sino en el engaño sistemático que la envolvía. Las víctimas eran atraídas con la promesa de curación, solo para enfrentarse a una muerte disfrazada de procedimiento médico.

Este horror formaba parte de las atrocidades más amplias del Holocausto, donde médicos como Josef Mengele realizaban selecciones en las rampas de llegada, decidiendo quién vivía para trabajar y quién moría de inmediato, ya fuera en las cámaras de gas, por fusilamiento o mediante estas inyecciones.

El origen del método se remonta a 1941, cuando los médicos de las SS comenzaron a experimentar con diferentes sustancias tóxicas. Inicialmente probaron peróxido de hidrógeno, benceno y gasolina, pero pronto descubrieron que el fenol —también conocido como ácido carbólico— era el más efectivo.

Inyectado en grandes cantidades directamente en el corazón, provocaba un paro cardíaco en cuestión de segundos. Desde la perspectiva nazi, era un método “rápido” y “humanitario” comparado con los fusilamientos masivos o el gaseado, ya que no dejaba rastros visibles externos ni requería grandes instalaciones.

Los responsables eran principalmente médicos y sanitarios de las SS asignados al “Instituto de Higiene” del campo, quienes seleccionaban a los prisioneros durante las rondas diarias en las enfermerías.

En el Bloque 20, el procedimiento seguía un ritual macabro y rutinario. Las víctimas eran conducidas a la llamada “Behandlungszimmer” o sala de tratamiento.

Si se resistían o estaban demasiado débiles para caminar, prisioneros judíos obligados a trabajar como asistentes —conocidos como “Häftlingskrankenhilfe”— las sujetaban sobre una mesa o las mantenían inmóviles.

El ejecutor, a menudo el suboficial SS Josef Klehr, uno de los más prolíficos en esta tarea, preparaba una jeringa grande con entre 10 y 20 mililitros de solución concentrada de fenol.

Sin anestesia ni desinfección, introducía la aguja gruesa a través del tórax, entre las costillas, directamente en el ventrículo cardíaco. La muerte sobrevenía en apenas 15 segundos: el corazón se paralizaba, el cuerpo convulsionaba brevemente y luego quedaba inerte.

En el lugar de la punción aparecía una quemadura oscura característica causada por la causticidad del fenol.

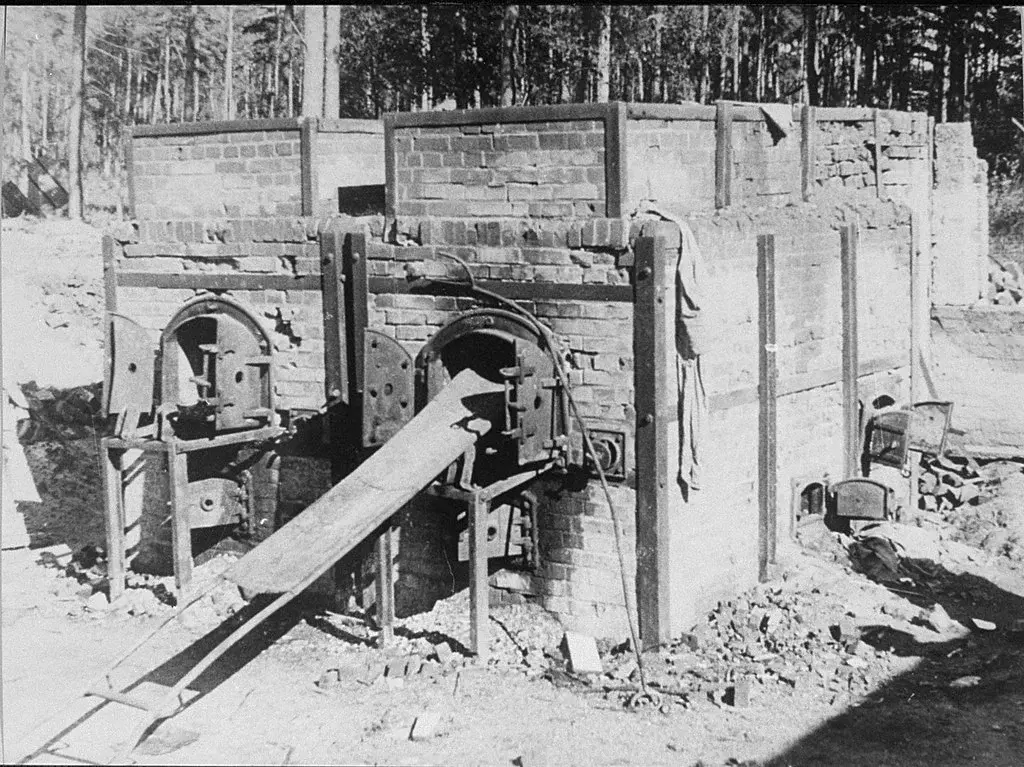

Este método era preferido por su simplicidad y ausencia de complicaciones logísticas. No producía ruido, no requería balas ni grandes cantidades de personal, y permitía matar a decenas de personas al día sin interrumpir la rutina del campo. Los cuerpos eran rápidamente retirados y enviados al crematorio.

Aunque las selecciones masivas en las llegadas de trenes enviaban principalmente a judíos a las cámaras de gas, los no judíos enfermos o los prisioneros debilitados de cualquier origen eran frecuentemente destinados a estas inyecciones.

En algunos casos, tras experimentos médicos —como los realizados por Mengele con gemelos o pacientes afectados por noma—, los sujetos eran eliminados de esta forma una vez concluida la disección o el estudio.

Los prisioneros conocían perfectamente el significado de la “aguja”. El rumor se extendía rápidamente: cualquier traslado al hospital podía ser el último viaje. Muchos preferían morir de hambre o agotamiento en los barracones antes que arriesgarse a una “curación” que terminaba en una puñalada mortal al corazón.

La deshumanización era total: médicos formados para salvar vidas se convertían en asesinos eficientes, utilizando su conocimiento anatómico para matar con precisión quirúrgica.

Se estima que miles de personas perdieron la vida mediante inyecciones de fenol solo en Auschwitz, con ejecuciones diarias en el Bloque 20 durante los años más intensos del campo.

Esta práctica no era exclusiva de Auschwitz; se replicó en otros campos como Dachau, Buchenwald y Ravensbrück, siempre bajo la fachada de atención médica.

La brutalidad residía precisamente en esa perversión: la medicina, símbolo universal de curación, se transformaba en instrumento de genocidio, alineándose perfectamente con la pseudociencia eugenésica nazi que justificaba la eliminación de los “indeseables”.

Al estudiar objetivamente estas inyecciones de fenol, confrontamos uno de los aspectos más perturbadores del Holocausto: cómo la autoridad absoluta y una ideología totalitaria pueden corromper incluso las profesiones más nobles.

Los médicos de las SS no actuaban como excepciones, sino como productos de un sistema que premiaba la obediencia ciega y la deshumanización del otro.

Esta historia nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la ética médica inquebrantable, la vigilancia contra los abusos de poder en contextos de conflicto y la necesidad de proteger los derechos humanos en todo momento.

Recordar estos horrores no es solo un acto de memoria hacia las víctimas, sino una advertencia activa para las generaciones presentes y futuras. El fenol en el corazón de miles de personas simboliza cómo el mal puede esconderse tras la apariencia de racionalidad y eficiencia.

Solo mediante la educación, la empatía y el compromiso con la dignidad humana podemos asegurar que tales atrocidades nunca se repitan. La lección de Auschwitz trasciende la historia: nos recuerda que la indiferencia y el silencio ante la injusticia son los primeros pasos hacia la barbarie.