La llegada al llamado Lazaret comenzaba con un silencio antinatural que envolvía a los prisioneros desde el primer paso. En esta ficción oscura, los soldados de las SS imponían control absoluto mediante órdenes secas, miradas frías y una organización calculada que buscaba despojar a cada persona de identidad y esperanza.

Los prisioneros eran conducidos por pasillos vigilados, donde el tiempo parecía detenerse. El Lazaret, presentado falsamente como un espacio médico, funcionaba en realidad como un punto final. La incertidumbre era un arma psicológica poderosa, utilizada para quebrar voluntades antes de cualquier acción irreversible.

Dentro del recinto, los soldados aplicaban procedimientos mecánicos, repetidos sin emoción. Cada movimiento estaba diseñado para ser eficiente y silencioso. La violencia, aunque constante, se ejecutaba sin dramatismo externo, reforzando la deshumanización tanto de víctimas como de perpetradores en este escenario ficticio.

El engaño era parte esencial del sistema. A los prisioneros se les decía que recibirían atención o descanso. Esta falsa promesa mantenía un orden tenso, evitando resistencias abiertas. La manipulación psicológica resultaba tan cruel como los actos posteriores, consolidando el control total del Lazaret.

Los soldados seguían rutinas estrictas, aprendidas y perfeccionadas. No improvisaban, no dudaban. En esta narración imaginaria, el Lazaret simboliza cómo la burocracia del mal puede convertir atrocidades en simples tareas diarias, normalizadas por la repetición y la obediencia ciega.

El entorno estaba cuidadosamente aislado del resto del mundo. Los sonidos no salían, y las historias no entraban. Este aislamiento reforzaba la impunidad percibida por los soldados, quienes actuaban convencidos de que nada de lo ocurrido allí sería visto, juzgado o recordado.

La llegada de nuevos grupos nunca detenía el proceso. El sistema absorbía a cada persona con la misma frialdad. Los prisioneros comprendían rápidamente que el Lazaret no era un lugar de paso, sino un destino final cuidadosamente oculto bajo un lenguaje engañoso.

Los soldados utilizaban la intimidación constante como método de control. Gritos, golpes no descritos y amenazas implícitas bastaban para mantener el orden. La violencia explícita no siempre era necesaria; el miedo acumulado cumplía su función con eficacia devastadora.

En esta ficción, el Lazaret representa el extremo de la deshumanización. Los prisioneros eran reducidos a números, y los soldados se veían a sí mismos como engranajes. Nadie cuestionaba el propósito, porque hacerlo significaba romper la estructura que sostenía todo el sistema.

Las ejecuciones, tratadas aquí de forma no gráfica, ocurrían fuera de la vista de los recién llegados. El secreto era fundamental. Mantener la ilusión de supervivencia permitía a los soldados continuar sin enfrentar resistencia colectiva ni colapsos emocionales dentro del recinto.

El lenguaje utilizado por las SS era deliberadamente técnico. Palabras neutras reemplazaban realidades terribles. Esta estrategia lingüística protegía a los ejecutores de la culpa directa, transformando actos inhumanos en simples “procedimientos” dentro de una lógica perversa.

El Lazaret también funcionaba como advertencia silenciosa. Los prisioneros intuían su destino al observar ausencias repentinas. Nadie explicaba nada. El vacío dejaba más huella que cualquier discurso, alimentando una desesperación profunda y constante.

Los soldados raramente mostraban emociones visibles. La disciplina exigía distancia total. En esta historia ficticia, esa frialdad no nace del coraje, sino de un entrenamiento diseñado para eliminar la empatía y convertir la crueldad en norma operativa.

La rutina diaria continuaba incluso después de cada muerte. No había pausas ni rituales. El Lazaret operaba como una fábrica del horror, donde la eficiencia era prioritaria y la vida humana carecía de valor intrínseco dentro de la lógica impuesta.

Algunos prisioneros intentaban aferrarse a recuerdos para sobrevivir mentalmente. Sin embargo, el entorno estaba diseñado para borrar el pasado. Todo en el Lazaret empujaba hacia la resignación, reforzada por la omnipresencia de los soldados armados.

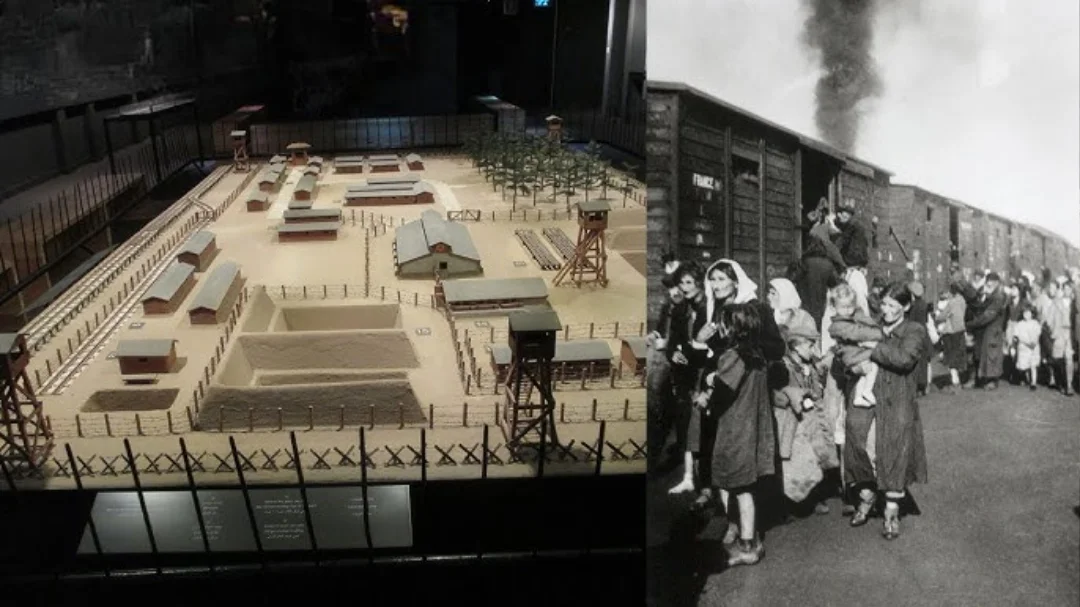

El control del espacio era absoluto. Cada puerta, cada pasillo, estaba vigilado. La arquitectura misma se convertía en cómplice de las atrocidades. En esta ficción, el Lazaret no solo es un lugar, sino una herramienta de opresión total.

Los soldados se relevaban por turnos, manteniendo la continuidad del sistema. La responsabilidad individual se diluía en el colectivo. Esta fragmentación moral facilitaba que nadie se sintiera plenamente culpable de lo que ocurría diariamente.

La llegada constante de nuevos prisioneros aseguraba que el ciclo nunca se detuviera. El Lazaret dependía del anonimato y del silencio exterior. Mientras el mundo no mirara, el sistema podía seguir funcionando sin obstáculos.

En esta narración imaginaria, el Lazaret encarna uno de los símbolos más oscuros del Holocausto. No por detalles explícitos, sino por la frialdad estructural con la que se organizó la eliminación sistemática de seres humanos.

El impacto psicológico perduraba incluso fuera del recinto. Los rumores viajaban, aunque distorsionados. El miedo al Lazaret se extendía como sombra, cumpliendo su función de control más allá de sus muros físicos.

Los soldados, al finalizar su servicio, rara vez hablaban de lo ocurrido. El silencio era una extensión del crimen. Callar significaba sobrevivir dentro del sistema y evitar enfrentarse a las consecuencias morales de sus actos.

Esta historia ficticia busca recordar que el horror no siempre grita. A veces susurra, se organiza y se disfraza de orden. El Lazaret representa esa aterradora capacidad humana de convertir la crueldad en rutina cotidiana.